貫井徳郎の『愚行録』は、読む人の心をえぐる「イヤミス」の傑作です。

この物語の面白さは犯人探しではなく、登場人物たちが語る嘘と見栄にまみれた証言に隠されています。

この記事では、ネタバレなしであらすじや登場人物を紹介し、「胸糞悪いけど面白い」と評価される理由や映画版との違いまで、その魅力を徹底的に解説します。

ただ気分が悪くなるだけの話じゃないか、少し心配だな…

後味の悪さを超える、物語構成の巧みさにきっと驚きます。

- ネタバレなしのあらすじと主な登場人物

- 「胸糞悪いけど面白い」と評される理由と読者の感想

- 原作小説と映画版の決定的な違い

- 著者・貫井徳郎の作風と他のおすすめ作品

嘘と見栄で塗り固められた証言が導くイヤミスの傑作

『愚行録』は、読む者の心を深くえぐる「イヤミス(読後感が悪いミステリー)」です。

この物語の核心は、登場人物たちが語る嘘と見栄にまみれた「証言」にあります。

関係者たちのインタビューを通して、一つの殺人事件の真相に迫っていく構成が、読者を物語の渦中へと引きずり込みます。

彼らの言葉の裏に隠された人間の醜い本質が、じわりじわりと浮かび上がってくるのです。

読み進めるほどに、人間の愚かさと事件の闇が絡み合い、息苦しささえ覚えます。

しかし、その先に待ち受ける衝撃の真実こそが、この作品を傑作たらしめている理由です。

読後、タイトルの意味に戦慄する物語

『愚行録』というタイトルは、「愚かな行いの記録」を意味します。

物語を最後まで読み終えたとき、このタイトルが誰の、そして何の記録だったのかを理解し、背筋が凍るような感覚に襲われるでしょう。

作中では、あるエリート一家惨殺事件から1年が経過した時点で、関係者たちの口から過去の出来事が語られます。

それぞれの証言は、自己保身と他者への嫉妬に満ちており、事実を歪めていきます。

ただ後味が悪いだけじゃない、何か特別な体験ができそうな予感がするな。

この物語は、読者自身の価値観や思い込みをも揺さぶる力を持っています。

全てのピースがはまった瞬間に訪れるのは、謎が解けた爽快感ではなく、人間の業の深さに触れてしまったことへの戦慄なのです。

人間の愚かさを浮き彫りにするインタビュー形式

本作の大きな特徴は、週刊誌記者が事件関係者に話を聞く「インタビュー形式」で物語が進行する点です。

この手法により、客観的な事実は提示されず、語り手の主観を通した情報のみが読者に与えられます。

登場人物は実に10人以上に及び、それぞれの視点から被害者夫婦の人物像や過去が断片的に語られます。

しかし、その証言はしばしば食い違い、矛盾をはらんでいます。

| 証言者の立場 | 証言内容の特徴 |

|---|---|

| 大学の同級生 | 嫉妬や劣等感が入り混じった過去の暴露 |

| 元恋人 | 美化された思い出と未練 |

| 会社の同僚 | 表面的な評価と内面のギャップ |

読者は誰の言葉を信じるべきか、常に疑いながら読み進めることになります。

この疑心暗鬼こそが、登場人物たちの愚かな言動を際立たせ、物語に深い奥行きを与えているのです。

散りばめられた伏線と巧みな叙述トリック

貫井徳郎作品の真骨頂ともいえるのが、読者の思い込みを利用する「叙述トリック」です。

何気ない一文や登場人物の些細な言動が、実は結末に繋がる重要な伏線として巧妙に配置されています。

物語は主に2つの視点、つまり事件を追う記者・田中の現在と、関係者が語る過去のインタビューで構成されています。

この時間軸の切り替えも、読者を巧みに騙す仕掛けの一部です。

叙述トリックがあるって聞くと、俄然読みたくなってくる!

騙される快感を、ぜひ味わってみてください。

一度読んだだけでは気づかない伏線も多く、二度目に読むと全く違う物語として立ち現れます。

この緻密な構成こそが、ミステリーファンを唸らせる魅力なのです。

なぜ『愚行録』はイヤミス最高峰と評されるのか

『愚行録』が単なる後味の悪い物語ではなく、イヤミスの最高峰とまで評される理由は、読者自身の内なる醜悪さを突きつけてくる点にあります。

読書メーターでは、5,000件を超える感想が寄せられており、「胸糞悪いけど面白い」という評価が圧倒的多数を占めています(2024年時点)。

不快感と面白さという相反する感情を同時に引き起こす、作品の質の高さを証明しています。

| 評価ポイント | 内容 |

|---|---|

| 心理描写の鋭さ | 登場人物の嫉妬や見栄といった感情の生々しさ |

| 構成の巧みさ | 伏線と叙述トリックによる衝撃的な結末 |

| 社会風刺 | 学歴や容姿によるカーストなど、現代社会の歪みを反映 |

物語に登場する誰にも共感できず、彼らの愚かさを軽蔑しながらも、どこかで「自分にもこういう一面があるかもしれない」と感じてしまう。

その鏡のような性質が、読者に忘れがたい強烈な印象を残すのです。

事件の輪郭と歪んだ人間関係のネタバレなし解説

『愚行録』の物語を理解するうえで最も大切なのは、エリート一家惨殺事件そのものではなく、関係者たちのインタビューによって暴かれる人間の愚かさと歪んだ関係性です。

誰の証言が真実で、誰が嘘をついているのか。

その一点に集中することで、この小説の本当の面白さが見えてきます。

| 人物名 | 立場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 田中 武志(映画版での名前) | 主人公・週刊誌記者 | 育児放棄で逮捕された妹・光子を気にかけている |

| 田中 光子(映画版での名前) | 田中の妹 | 兄の武志に対し、憧れと嫉妬が入り混じった感情を持つ |

| 田向 浩樹 | 事件の被害者・エリートサラリーマン | 完璧に見えるが、他人を見下す裏の顔を持つ |

| 田向 友季恵 | 事件の被害者・浩樹の妻 | 美人で評判だが、その裏には計算高い一面がある |

この章では、物語の核となる事件のあらすじと、それぞれが秘密を抱える登場人物たちをネタバレなしで解説します。

彼らの発する言葉の裏側を想像しながら読むことで、物語の深みに気づくはずです。

週刊誌記者が追うエリート一家惨殺事件のあらすじ

『愚行録』の物語は、週刊誌記者の田中武志が、1年前に起きた未解決のエリート一家惨殺事件の真相を探るために取材を始める場面から幕を開けます。

被害者は大手不動産会社に勤める田向浩樹、その妻の友季恵、そして一人娘の3人でした。

誰もが羨む理想の家族に一体何があったのか。

田中は事件関係者へのインタビューを通して、その闇に迫っていくのです。

ただの事件取材の話なの?

いえ、取材を通して語られる「証言」こそが、この物語の本当の核です

物語は、田中の取材パートと、彼の妹・光子の独白パートが交互に描かれます。

一見無関係に見える2つの視点が、やがて恐ろしい一点で結びついていくのです。

主人公の記者、田中武志と妹の光子

物語の語り手の一人である田中武志は、事件の真相を追う週刊誌記者です。

彼は冷静に関係者から証言を集めていきますが、その一方で育児放棄の疑いで逮捕された妹の光子のことを常に気に病んでいます。

そして、もう一人の中心人物が、田中の妹である田中光子です。

彼女は兄である武志に対して、憧れと嫉妬が入り混じった複雑な感情を抱いています。

この兄妹が持つ秘密が、物語の結末に大きく関わってくる構成です。

この兄妹の関係が重要なんだね

はい、兄妹の過去と現在が、惨殺事件とどう結びつくのかが大きな謎です

読者は、田中の取材を通して事件の輪郭を掴むと同時に、光子の視点から彼女の歪んだ内面を知ることになり、物語の深みにはまっていきます。

被害者夫婦、田向と友季恵の隠された素顔

事件の被害者である田向浩樹と妻の友季恵は、周囲からは理想の夫婦と見られていました。

浩樹はエリートサラリーマン、友季恵は才色兼備の美しい女性として、誰もが羨む存在だったのです。

しかし、田中武志の取材が進むにつれて、彼らの「完璧な仮面」は剥がされていきます。

大学時代の同級生や元恋人たちの証言から、田向夫妻が持つ嫉妬や見栄、そして階級意識といった醜い内面が次々と暴露されるのです。

理想の夫婦なんて、やっぱり嘘だったのか…

ええ、彼らの華やかな経歴の裏には、多くの人を傷つけてきた過去がありました

語られるエピソードは、誰かの主観に満ちています。

どこまでが真実で、何が嘘なのか、読者は疑いの目を持ちながら読み進めることになります。

関係者たちの証言から見える登場人物の相関図

この物語の面白さは、登場人物たちの主観的な証言をパズルのように組み合わせ、登場人物の相関図を頭の中で組み立てていく点にあります。

証言者たちは、自分に都合の良いように過去を飾り、責任を他者になすりつけようとします。

例えば、被害者・友季恵の大学時代の友人であった人物は、彼女への妬みを隠さず、辛辣な言葉で過去を語ります。

それぞれの証言には嘘や秘密が含まれており、読者は誰の言葉を信じるべきか惑わされるでしょう。

| 人物名 | 関係性 | 備考 |

|---|---|---|

| 田中 武志 | 妹・光子を案じる兄 | 週刊誌記者として事件を追う |

| 田中 光子 | 田中 武志の妹 | 育児放棄で逮捕、兄に複雑な感情を持つ |

| 田向 浩樹 | 惨殺事件の被害者 | 武志や友季恵の大学の同級生 |

| 田向 友季恵 | 惨殺事件の被害者 | 浩樹の妻、大学内で特別な存在だった |

これらの歪んだ人間関係の中から、なぜ田向一家は殺されなければならなかったのか、その動機と真相が少しずつ見えてきます。

「胸糞悪いけど面白い」読者からの評価と感想

多くの読者が口を揃えて「胸糞悪いけど面白い」と評価する本作は、その矛盾した感想こそが作品の魅力を最も的確に表しています。

人間の醜い部分をこれでもかと見せつけられ不快感を覚えながらも、巧みな物語構成と引き込まれる展開からページをめくる手が止まらなくなるのです。

読後感が悪いとわかっていても読み進めたくなる、その不思議な引力こそが貫井徳郎の『愚行録』が多くのミステリーファンを惹きつけてやまない理由でしょう。

後味の悪さが癖になるという口コミ

本作における「後味の悪さ」は、単なる不快感ではなく、物語の深みを増すための重要なスパイスとして機能している点が特徴です。

読書レビューサイトなどでは、星5つ中の4以上といった高評価をつけた読者の多くが、同時に「後味は最悪」「気分が悪くなる」といった感想を述べている事実は、この物語の特殊性をよく表しています。

ただ気分が悪くなるだけの話じゃないの?

不快感の先に、物語の構成の見事さによる知的興奮が待っています

登場人物たちの愚かな言動に眉をひそめながらも、そのリアルな人間描写と先の読めない展開に、いつの間にか夢中になっている自分に気づくはずです。

結末で明かされる衝撃の真相

この物語の評価を決定づけているのは、結末で明かされる「真相」が読者のあらゆる推測を根底から覆す、衝撃的なものである点です。

これまで関係者たちのインタビュー形式で断片的に語られてきた数々の嘘と見栄にまみれた証言が、ラストですべて一つの真実へと収束していく構成は圧巻の一言です。

伏線はちゃんと回収されるのかな?

はい、散りばめられた伏線が最後に見事につながる快感を味わえます

なぜこの物語が『愚行録』と名付けられたのか、その本当の意味を理解したとき、あなたはきっと物語全体の構造に震えることになります。

登場人物の誰にも共感できない辛さ

『愚行録』の読書体験をユニークなものにしているのが、主要な登場人物のほぼ全員に感情移入できないという点です。

それぞれが身勝手な動機で嘘をつき、他者を貶めることで自分を正当化しようとするため、読者は誰の視点にも心から寄り添うことができません。

事件を追う記者である田中武志でさえ、取材対象に見せる冷徹な態度や、妹・光子との歪んだ関係性には、どこか不穏な空気が漂います。

好きなキャラクターが一人もいないと読むのが辛そう…

だからこそ、読者は安全な場所から人間の愚かさを客観的に観察できます

特定の人物に肩入れすることがないため、読者は一歩引いた視点から、物語が描き出す人間関係の闇を冷静に見つめることができるのです。

自分の中の醜い感情に気づかされる読書体験

この物語がもたらす本当の恐怖は、登場人物たちの「愚行」を通じて、読者自身の中にも潜む醜い感情と向き合わされることにあります。

作中で描かれるのは、他人への嫉妬、見栄、劣等感、歪んだ承認欲求といった、誰もが心の奥底に隠し持っている普遍的な感情だからです。

読んでいて自分まで嫌な気持ちになりそう…

その嫌な気持ちこそが、この物語の核心に触れている証拠です

物語を読み終えたとき、登場人物たちを「愚かだ」と一方的に断罪できない自分に気づかされるでしょう。

それこそが、本作が単なるミステリー小説の枠を超えて、深く心に刻まれる理由なのです。

原作小説と映画版の決定的な違い

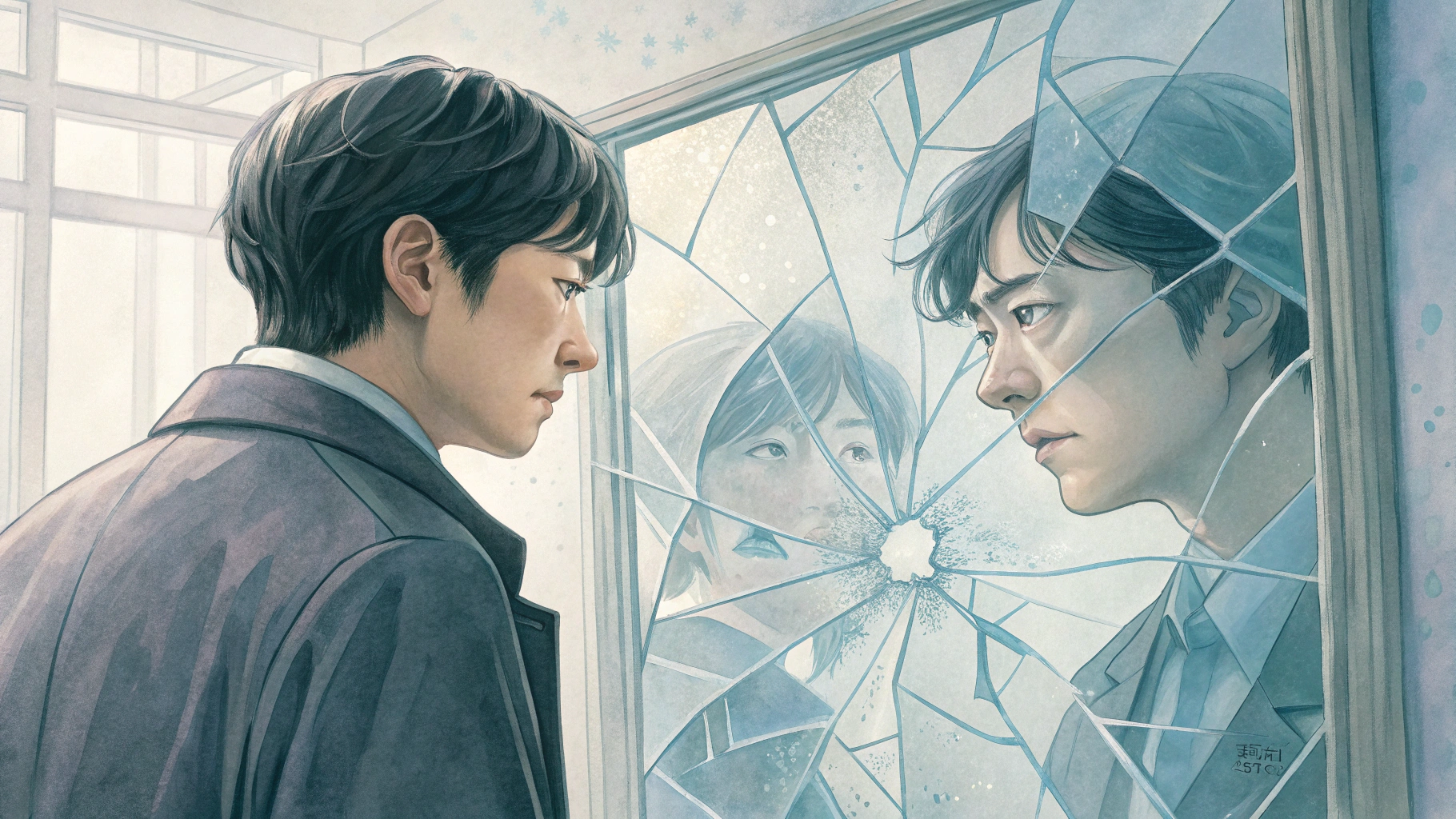

小説と映画、二つの『愚行録』は、同じ事件を扱いながらも全く異なる体験を提供します。

メディアの特性を活かした表現方法の違いが、物語の受け取り方に大きな影響を与えるのです。

特に大きな違いは、登場人物たちが語る「証言」からにじみ出る、嘘や悪意の細かなニュアンスの伝わり方です。

| 比較項目 | 原作小説 | 映画版 |

|---|---|---|

| 表現方法 | 文字による詳細な心理描写 | 映像と俳優の演技による表現 |

| 物語の焦点 | 登場人物たちの内面と証言の矛盾 | 田中と光子の兄妹関係 |

| 物語のテンポ | じっくりと読み解く形式 | スピーディーな展開 |

| 情報量 | 映画では省略されたエピソードや人物描写が豊富 | 物語の核心部分に絞った構成 |

どちらの作品も甲乙つけがたい魅力を持っています。

原作で物語の深みを味わい、映画で視覚的な衝撃を体験することで、『愚行録』という作品をより多角的に理解できます。

妻夫木聡と満島ひかりが演じた映画の魅力

2017年に公開された映画版は、実力派俳優陣の鬼気迫る演技が大きな魅力です。

特に、主人公の記者・田中武志を演じた妻夫木聡さんの虚無感を漂わせる佇まいと、妹・光子を演じた満島ひかりさんの狂気を秘めた表情は、観る者に強烈な印象を残します。

映像化によって、原作の持つ重苦しく陰鬱な雰囲気が、光や音、俳優の息遣いを通してダイレクトに伝わってきます。

田向夫妻が住んでいた高級住宅街の冷たさや、登場人物たちが交わす視線の裏にある感情など、視覚情報が物語への没入感を高めます。

映画のキャストの演技は、原作のイメージと合っていた?

妻夫木さんと満島さんの演技は、原作ファンも納得のハマり役です

映画版は、まず物語の全体像と衝撃的な結末をスピーディーに体感したい人におすすめの作品です。

原作でしか味わえない詳細な心理描写

原作小説の最大の醍醐味は、登場人物たちの歪んだ内面を、インタビュー形式の「証言」というテキストを通してじっくりと味わえる点にあります。

一見すると客観的な事実のように語られる過去の出来事が、別の人物の証言によって全く異なる様相を呈します。

Aという人物が語る美談が、Bの視点からは嫉妬と見栄にまみれた嘘だったと明らかになる。

このような言葉の裏に隠された自己保身や悪意を、読者自身が探偵のように見つけ出していく過程は、文字媒体だからこそ可能な体験です。

映画では描ききれなかった、一人ひとりの細かな感情の機微や思考の道筋まで深く読み込めます。

活字だと、登場人物の嘘がもっと分かりやすいのかな?

言葉の端々から滲み出る悪意や自己正当化を、自分のペースで読み解く楽しさがあります

人間の心理の深淵を覗き込むような、濃密な読書体験を求めるならば、原作小説は必読です。

映画を観てから原作を読むかその逆か

どちらから楽しむべきか、これはファンにとって永遠のテーマと言えるでしょう。

結論から言うと、どちらの順番にもそれぞれの良さがあります。

| 順番 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 映画 → 原作 | 物語の概要を掴みやすく、原作の難解さが和らぐ | 原作の叙述トリックによる衝撃が薄れる |

| 原作 → 映画 | 叙述トリックを最大限に楽しめる。答え合わせのように鑑賞できる | 結末を知った上で観ることになる |

もしあなたが、物語の持つ仕掛けや衝撃を最大限に味わいたいと考えるなら、「原作 → 映画」の順番をおすすめします。

自分でじっくりと謎を解き明かし、真相にたどり着いた時の衝撃は格別です。

その上で映画を観ると、伏線が映像でどう表現されているかを確認する「答え合わせ」のような楽しみ方ができます。

どっちから見るのがおすすめ?

物語の衝撃を最大限に味わいたいなら「原作→映画」の順番がおすすめです

初めて『愚行録』の世界に触れるのであれば、まず原作で貫井徳郎が仕掛けた巧みな罠にハマり、その後に映像化された世界を堪能するのが、この傑作を最も深く味わうための最良のルートです。

作者貫井徳郎と小説『愚行録』の基本情報

『愚行録』という作品を深く味わうためには、まず作者である貫井徳郎の持つ独特の世界観を理解することが欠かせません。

彼の作品は、巧みなプロットだけでなく、人間の心の奥底に潜む闇を冷徹な視線で描き出す点に大きな特徴があります。

| 作品名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 愚行録 | イヤミス、インタビュー形式、叙述トリック | 人間の醜さを直視したい人 |

| 乱反射 | 社会派ミステリー、一つの事故が引き起こす連鎖 | 社会の理不尽さを考えたい人 |

| 慟哭 | 叙述トリックの金字塔、どんでん返し | 騙される快感を味わいたい人 |

貫井徳郎のミステリーは、単なる犯人当ての物語ではありません。

事件を通して人間の本質や社会の矛盾を問いかける、重厚な読書体験を提供してくれます。

その中でも『愚行録』は、彼の作風が色濃く反映された代表作の一つです。

著者貫井徳郎の作風と主な作品

貫井徳郎は、緻密に練られたプロットと、登場人物の心理を容赦なくえぐる冷徹な描写で知られるミステリー作家です。

1993年に、鮮やかな叙述トリックでミステリー界に衝撃を与えた『慟哭』でデビューして以来、数々の評価が高い作品を発表しています。

人間のエゴや社会の歪みをテーマに据えた物語は、読者に強烈な印象と深い問いを投げかけます。

| 作品名 | 刊行年 | 概要 |

|---|---|---|

| 慟哭 | 1993年 | 叙述トリックで知られる衝撃のデビュー作 |

| 乱反射 | 2009年 | 第62回日本推理作家協会賞受賞、社会の無関心を描く |

| 微笑む人 | 2012年 | 妻子殺害の容疑者をめぐる法廷ミステリー |

| 私の心の空白は | 2014年 | 4人の女性の視点で描かれる心の闇 |

貫井徳郎さんの作品は初めて読むんだけど、どれも重そうな話なのかな?

どの作品も読み応えがありますが、特に『愚行録』は人間の本質に迫る傑作です。

彼の作品に触れることは、ミステリーというジャンルの奥深さを再認識するきっかけになるはずです。

小説『愚行録』の文庫本情報

『愚行録』は、創元推理文庫から文庫版が刊行されており、手に取りやすい価格でこの傑作を読むことができます。

単行本は2006年に刊行されましたが、2017年の映画公開に合わせて文庫化されました。

全400ページの中に、濃密な人間ドラマと巧みな伏線がぎっしりと詰まっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 書籍名 | 愚行録 |

| 著者 | 貫井徳郎 |

| 出版社 | 創元推理文庫 |

| 発売日 | 2017年1月20日 |

| ページ数 | 400ページ |

| ISBN | 978-4488424036 |

文庫本なら通勤中に読むのにちょうどいいサイズ感だね。

ええ、カバンに入れて持ち運びやすく、じっくりと物語の世界に浸れます。

この一冊が、あなたの日常に知的でスリリングな時間をもたらすことでしょう。

合わせて読みたい貫井徳郎のおすすめミステリー

『愚行録』を読んでその世界観に引き込まれたなら、作品のどの要素に魅力を感じたかを考えながら次の本を選ぶことをおすすめします。

例えば、『愚行録』の結末に衝撃を受けた方には、叙述トリックの金字塔であるデビュー作『慟哭』がぴったりです。

また、登場人物たちの身勝手さが引き起こす悲劇に考えさせられたなら、社会派ミステリーの『乱反射』が心に響くでしょう。

| 作品名 | 『愚行録』との共通点 | こんな人に特におすすめ |

|---|---|---|

| 慟哭 | 読者の思い込みを利用したトリック | 衝撃的な結末を体験したい人 |

| 乱反射 | 登場人物の身勝手さが引き起こす悲劇 | 社会問題に関心がある人 |

| 微笑む人 | 人間の内面の不可解さ、多面性 | 法廷ミステリーや心理戦が好きな人 |

『愚行録』を読んでから、次にどれを読むか考えるのも楽しそうだな。

貫井徳郎作品はどれも違う魅力があるので、ぜひ読書の世界を広げてみてください。

一作ずつ読み進めることで、貫井徳郎という作家が描き出す、人間の複雑で奥深い世界をより堪能できます。

よくある質問(FAQ)

- 『愚行録』は読めなくなるほど胸糞が悪いのでしょうか?

-

「胸糞悪い」という感想は多いですが、それは人間の醜さや心の闇をリアルに描いている証拠です。

不快な気持ちになる一方で、物語の巧みな構成と引き込まれる展開に、ページをめくる手が止まらなくなるという評価も多数あります。

後味の悪さを上回るミステリーとしての面白さが、この小説の大きな魅力です。

- 主人公の記者、田中武志には共感できますか?

-

主人公の田中を含め、この物語の登場人物は、読者が全面的に共感するのが難しいキャラクターばかりです。

田中自身も、取材対象に見せる冷徹な顔や、妹の光子との間にある秘密など、単純な善人ではありません。

特定の誰かに感情移入するより、一歩引いた視点から登場人物たちの愚かな言動を観察することに、この小説の面白さがあります。

- 結末や犯人のネタバレなしで、ミステリーの核心を教えてください。

-

この作品の面白さは、「誰が犯人か」という犯人当てよりも、関係者たちの嘘にまみれた証言をつなぎ合わせた先に、衝撃的な真相が浮かび上がってくる点にあります。

インタビューで語られる一つひとつのエピソードが、結末に向かって伏線として機能する構成は見事です。

なぜこの殺人事件が起きたのか、その本当の理由を知ったとき、タイトルの意味に戦慄することになります。

- 映画と原作小説で、妹・光子の描かれ方に大きな違いはありますか?

-

映画ではキャスト(満島ひかりさん)の演技によって光子の狂気が際立ちますが、原作小説では彼女の内面、特に兄・武志への複雑な感情が独白形式でより詳細に描かれます。

彼女が抱える秘密や歪んだ心理を深く理解したいなら、文字でじっくり追うことができる原作がおすすめです。

- 話が複雑そうですが、登場人物の相関図を理解するコツはありますか?

-

この物語はインタビュー形式で進むため、「今、誰が・誰について話しているのか」を意識することが大切です。

被害者である田向夫婦を中心に、証言者との関係性をメモするなど、自分の中で相関図を整理しながら読み進めると、物語の構造が理解しやすくなります。

それぞれの証言の嘘や矛盾に気づくことが、考察の第一歩です。

- 貫井徳郎の小説を初めて読みますが、『愚行録』は入門編として適していますか?

-

はい、『愚行録』は貫井徳郎作品の入門として非常に適した小説です。

著者の持ち味である「人間の心の闇を鋭くえぐる描写」と「読者の予想を裏切る巧みな物語構成」が凝縮されています。

本作のイヤミス(読後感が悪いミステリー)としての評価に惹かれたなら、きっとその世界観に満足できます。

まとめ

この記事では、貫井徳郎の傑作ミステリー『愚行録』の魅力を、ネタバレなしのあらすじや読者の評価を交えて解説しました。

この小説の面白さは、単純な犯人当てではなく、登場人物たちが語る嘘と見栄にまみれた証言から、人間の醜い本質がじわりと暴かれていく点にあります。

- 関係者のインタビューによって浮かび上がる歪んだ人間模様

- 巧みな伏線と叙述トリックが導く衝撃の結末

- 誰にも共感できないからこそ深まる物語への没入感

- 映画とは違う、原作小説ならではの詳細な心理描写

人間の心の闇に鋭く切り込む、骨太な物語を求めているなら、この小説は忘れられない一冊になります。

ぜひ本書を手に取り、タイトルの本当の意味に戦慄する読書体験を味わってください。